Thema

Das Verbundprojekt WIKK*I stellt die Perspektive von Kindern ins Zentrum und untersucht, wie Kinder Wohlergehen an außerschulischen Lernorten im sozialräumlichen Kontext erleben. Die Hinwendung zur Perspektive von Kindern hat sich aus der Kritik an einer erwachsenenzentrierten Sicht auf das Wohlergehen von Kindern entwickelt. Erst wenige Studien fragen, was Kinder selbst unter Wohlergehen verstehen und welche konkreten Erfahrungen sie diesbezüglich in ihrem Alltag machen.

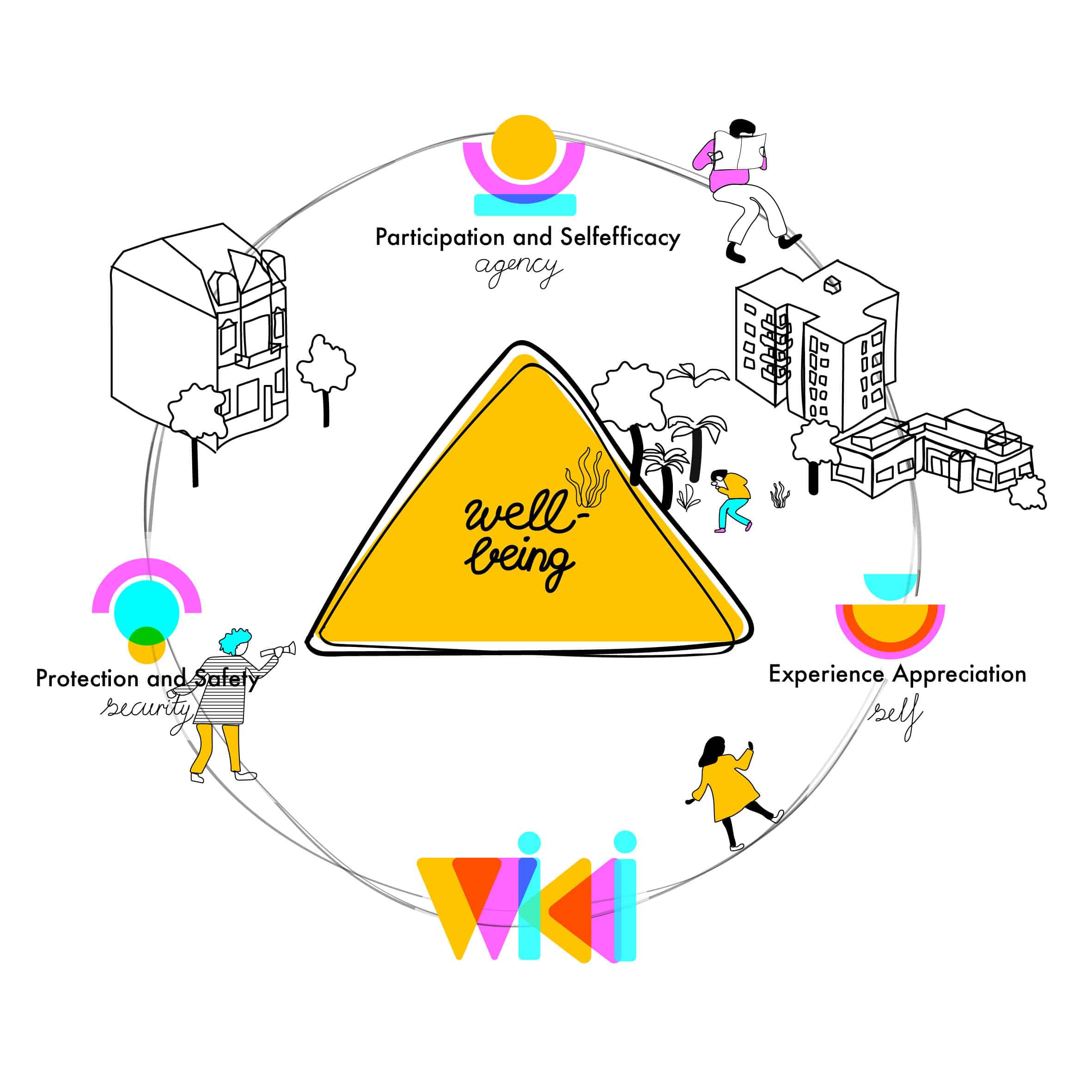

Im Projekt wird aus Sicht von Kindern rekonstruiert wie, wo und mit wem diese in ihrem sozialräumlichen Umfeld gute Erfahrungen im Hinblick auf Partizipation, Schutz & Sicherheit sowie Wertschätzung der eigenen Person erleben und wo sie Verbesserungsbedarf sehen. Hierbei interessiert sich WIKK*I im Speziellen dafür, wie sich Differenz‐ und Ungleichheitsordnungen in diese Erfahrungen und Sichtweisen von Kindern einschreiben und ein ungleiches Wohlergehen erzeugen.

Projekt

Die Studie arbeitet explorativ mit zwei Ethnographien an kontrastiv ausgewählten Standorten in Deutschland: der Kinderfreizeiteinrichtung Graefekids in Berlin‐Kreuzberg und dem Mädchentreff in Bielefeld. Beide Einrichtungen kennzeichnet ein hohes Engagement innerhalb einer kommunalen Bildungslandschaft. Zudem richtet sich der Fokus beider ausgewählter Bildungseinrichtungen auf soziale Ungleichheiten, Geschlecht und Interkulturalität, wobei sie jedoch unterschiedliche Konzepte in der Ansprache der Kinder und in Bezug auf thematische Schwerpunkte verfolgen. Im Fokus des Forschungsprojektes stehen die folgenden Hauptfragestellungen:

1. Was bedeutet Wohlergehen aus Sicht von Kindern im sozialräumlichen Kontext und welche Erfahrungen machen Kinder diesbezüglich an nicht-schulischen Lernorten – spezifisch in Bezug auf die Dimensionen Handlungsmächtigkeit (agency), Sicherheit (saftey & security) sowie Wertschätzung der eigenen Person (self)?

2. Wie werden Ungleichheitsdimensionen dabei wirksam, wie aber auch verschoben?

3. Welche Konsequenzen ergeben sich für die physisch-räumliche sowie soziokulturelle Gestaltung des Sozialraums?

4. Welche konkreten Handlungsoptionen lassen sich hieraus in Zusammenarbeit mit Stakeholdern in kommunalen Bildungsräumen partizipativ entwickeln?

Im Hinblick auf die räumlich-materiale Dimension des Wohlergehens von Kindern an nicht-schulischen Lernorten, werden wir zunächst eine baulich-physische Bestandsaufnahme der ausgewählten Fallstudien und ihres Umfelds vornehmen wobei der Beobachtungsfokus dabei auf Zugangs- und Übergangszonen der außerschulischen Einrichtungen sowie auf der Einbettung im räumlichen Siedlungskontext liegt. Daraufhin folgt die Untersuchung des physischen Raums im Beziehungskontext mit den Kindern und der Bedeutung dieses Raums für die Kinder auf Grundlage der Affordanztheorie. Dabei werden wir sowohl Objekte und Materialität als auch die körperlich erfahrbaren physischen Arrangements dieses Raums betrachten und untersuchen wie diese im Kontext die Teilhabe und Partizipation an Beziehungen, Aktivitäten und Dingen beeinflussen

Das Projekt entwickelt aus den Ergebnissen konkrete stadt‐ und bildungsplanerische Handlungsoptionen mit Praxisträgern und kommunalen Stakeholdern.

Verbundprojekt

- Technische Universität Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften

- Universität Vechta, Fakultät I für Gesellschaft- und Bildungswissenschaften, Studienfach Soziale Arbeit

Projektleitung

Teilprojekt Stadt- und Architekturplanung

Technische Universität, Institut für Stadt- und Regionalplanung:

Prof. Dr. -Ing- Angela Million

Teilprojekt Ethografie Berlin

Technische Universität Berlin, Institut für Erziehungswissenschaft:

Teilprojekt Ethografie Bielefeld

Universität Vechta, Fakultät I für Gesellschafts- und Bildungswissenschaften, Studienfach Soziale Arbeit:

- Prof. Dr. Julia Hahmann (Universität Vechta)

- Stellvertretende Projektleitung: Stella März (Universität Vechta)

Gefördert durch

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmenprogramm „Empirische Bildungsforschung – Abbau von Bildungsbarrieren: Lernumwelten, Bildungserfolg und soziale Teilhabe“

Laufzeit: 01/2022‐12/2024

weitere Projektbeteiligte

- Interkulturelle Kinder- und Freizeiteinrichtung Graefekids, Berlin-Kreuzberg

- Mädchentreff* Bielefeld e.V.

Projektbearbeitung Stadt- und Architekturplanung

- Katrin Schamun, Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc), TU Berlin

- Sophie Dilg, Studentische Mitarbeiterin, TU Berlin

Projektbearbeitung Ethnografie Berlin

Projektbearbeitung Ethnografie Bielefeld

- Jacqueline Schöttler, Studentische Mitarbeiterin, Universität Vechta